スタッフ研修でスナメリ調査をしました。 兵庫県 姫路港〜家島〜坊勢島

スタッフ研修でスナメリ調査をしました。 兵庫県 姫路港〜家島〜坊勢島

こんにちは、スタッフMです。

4月某日、関西スタッフ4人で研修を兼ねたスナメリ調査をしてきました!

10 時

姫路駅から姫路港へ

スナメリをまだ見たことのないメンバーもいたため、フェリーを待っている間に港でスナ メリの見え方や見つけ方を復習。 この日は姫路周辺海域でイルカやスナメリを見た、という情報も事前に入っていて一同ワ クワク、期待を膨らませていました。

11 時 50 分

家島フェリーで出発!

思っていたよりも大きなフェリーで快適★

それぞれ窓辺の席に分かれて海を見つめます。

姫路港を出港してわずか 5 分後…

なんと、スナメリが座っていた席の真横からにゅるんと姿を現しました!!! びっくり!!! どうやら船に気づかずにぼーっとしていたスナメリのようで、船に気づいて慌てて呼吸浮 上した模様。 人生初めての生の野生のスナメリをそんな間近に見られるなんて、ビギナーズラックの強 さ!幸先のいいスタートです。

スナメリは背びれがなくて、呼吸で水面に現れたときの背中を見つけないといけないとい う発見の難易度が高めのイルカ。 海面の状況が少しでも良くなければすぐに波と交えてわからなくなってしまいます。 船に乗っている間は海面に当たる日光の反射がかなり強くて、どれがスナメリなのか見分 けるのが難しい状況。 それでも、途中何度かスナメリの姿を見つけることができました。 (レポートを書いている私はスナメリを見つけられていません…)

12 時 30 分

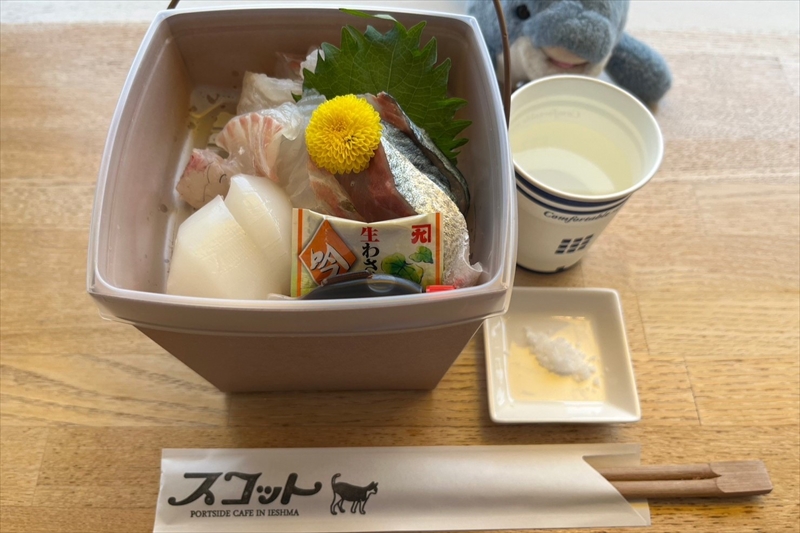

家島上陸! お昼時なのでランチ❤

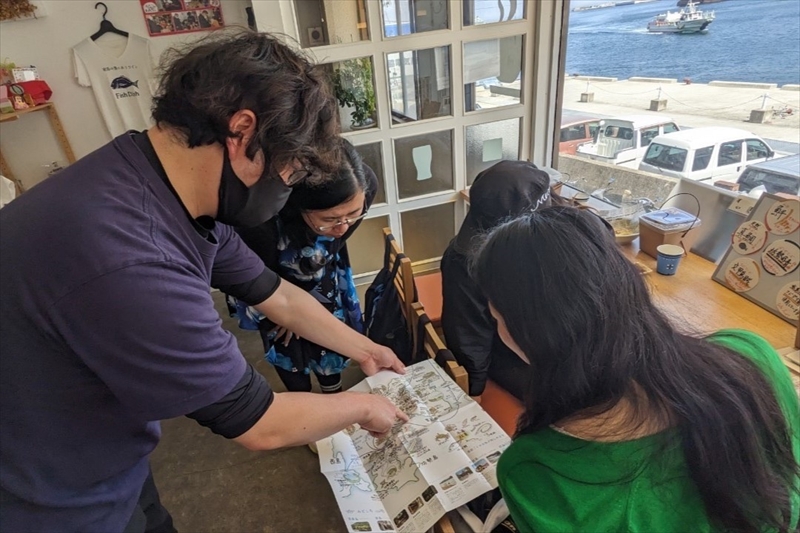

いろいろなお店がある中で、私たちは海の見えるカフェへ。 しらす丼や島エビカレーなど、海の幸メニューが満載。 どれも美味しそうで迷っていると、店員さんがふと海鮮丼にのっているお魚のメニューを 出してくださりました。

全員一致で海鮮丼に決まりました。 鯖は新鮮でないとお刺身では食べられないのに、この海鮮丼には鯖のお刺身が… 家島のお魚の新鮮さを実感。おいしい〜! スナメリたちも食べている魚を私たちも食べている、なにかわからない親近感に満ち溢れ ました…

ランチの後の動きは島の人に聞くのが一番、ということで店長さんにあれこれ相談させてもらいました。

店長さんは、釣りが大好きで神戸から家島に移住されたそうで。「南側の海岸で釣りをしている時に時々スナメリを見かけるよ」と、 島民にとってはスナメリの存在は日常の風景とのこと。なんとも、うらやましい!!!

前もって立てた予定では、陸からスナメリを探せるスポットを探す予定でしたが、南側の『坊勢島』へ渡り、そこから姫路に戻る海上ルートがあると教えていただき、島巡りに予定変更しました。

家島は海の香りが気持ちよくて、春の野草が生き生きのびのびとしていました。

13 時 50 分

家島から坊勢島へ

島と島の間なので海面は波もなく鏡のようにぺたーっとしていました。 スナメリがいればすぐに見つけられそうですが、今回は見つからず。。。 船の船長さんも「昔はいたんだけどな、ここ十数年は見ていない」とのこと。 スナメリのいる場所といない場所があるのか?それとも出没する時間があるのか?

坊勢島上陸!

船着場の岸壁の周りは魚影がたくさん。 そばの漁港では、漁師さんが網の手入れをされていました。ちょうど今はシラス漁のシーズン。 何十メートルもありそうな網に何人もの漁師さんで作業をされていました。

漁師さんのご厚意で、漁港の一角には魚の育成を行う施設を見せていただきました。大きな水槽に1 ㎝程度のヒラメの赤ちゃんたちがたーーーくさん。水産試験場でふ化させた魚を放流できる大きさになるまで育てているそうです。水族館でもなかなか見られないヒラメの赤ちゃんのあどけなさに心が奪われてなかなか水槽から離れられませんでした。

14 時 45 分

坊勢島から姫路港へ

次の移動の時間もあるので、島の散策は船着場の周りだけにして、姫路港へ。 さてここでもスナメリを探しましょう!途中弱く風が出てきていて、波が少しありました。 ボラが跳ねたり、カモメが優雅に風に乗っていたり、海を満喫です。

あー、姫路港に着くなぁ〜 と一抹の侘しさを感じていた時、 姫路港の入り口にある赤灯台の下に…!

スナメリ発見!

行きのスナメリとほぼ同じ場所なので同じ個体かも?

行き帰りでどちらもスナメリに出会えるとは〜。驚くばかりです。

16 時

姫路港から岸壁へ

船を降りて、今度は陸から見られるポイントがあるので、車で移動しました。 この時期、海上は夕方から風が吹きやすく、調査日は特に暴風が…(風が吹く前に船移動 ができてよかったぁ…) 姫路港の外はバリバリの荒波で突堤を歩いていたらしぶきがかかる始末です。 一方、姫路港の内側は突堤のおかげで穏やかな海。 風の当たらない場所に移動して 1 時間ほど姫路港内のスナメリを探したのです。 ボラはぴょんぴょん飛んでいたけれど、スナメリはいませんでした。

さて、今回の研修の成果は・・・

スナメリの姿を確認できたこと。

島の様子を見て回れたこと。

海の幸のありがたさを感じられたこと。

そして、 今後の活動のヒントを得られたこと…

たくさんの収穫がありました!

今回の研修は、6月のスナメリ観察会へとつながります。

昨年に続き、帆船みらいへでスナメリのくらす海を知る航海をします!!

詳しくはイベント情報へ♪

◎2023年6月の航海のイベント情報↓

◎昨年の航海の様子↓