2025年12月14日(日)にクリスマス会&CASIO G-SHOCK抽選販売会を開催しました。

リアル会場とオンライン会場のダブル会場で行ったクリスマス会。

残念なことにどちらの会場も楽しく盛り上がりすぎて、写真を撮り忘れているという大失態…。

リアル会場では、こどもメンバーからベテラン会員さんが集まり、オンライン会場ではイルクジの研究をしているメンバーとリアル会場とを中継しちょっと深めのおしゃべり…

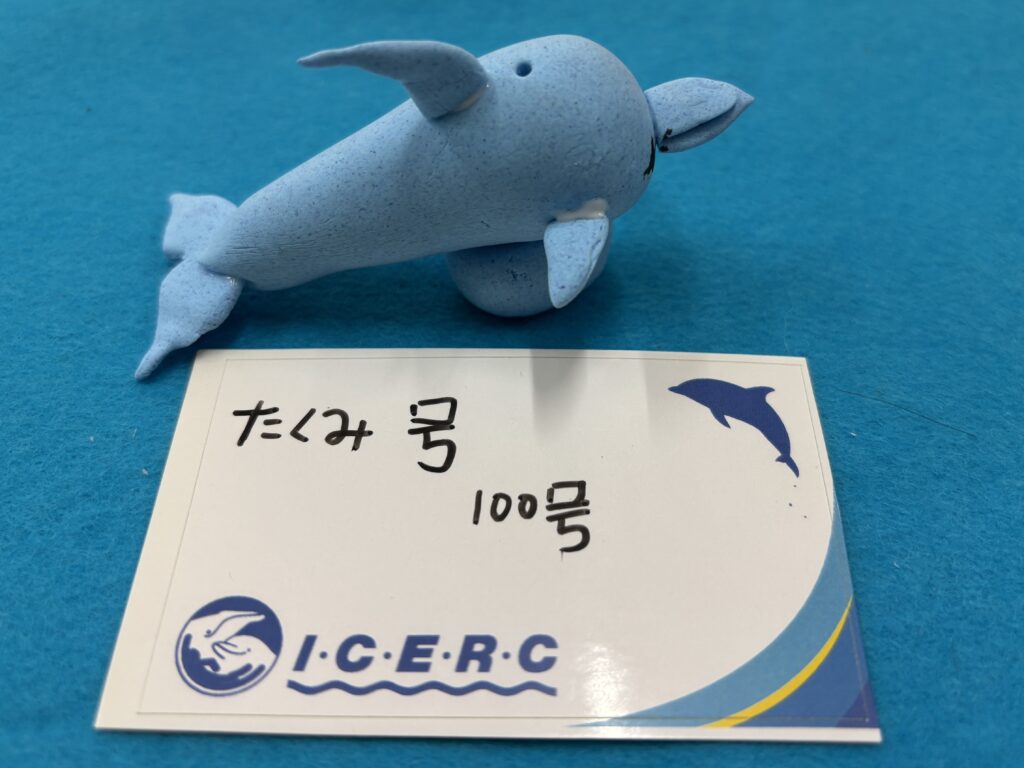

そして今回は初めての試み、イルクジモデルの抽選販売会!も行いました。

事務局では、「正直なところ、抽選になるかなー…」という心配をしていたのですが、たくさんの方の申し込みをいただき、抽選会として成立させることができました。ありがとうございました。

新たな取り組みを行うって、ドキドキするけど、新しい視点や出会いがあって面白いなって思えたそんな日でした。

🌟お知らせ🌟

過去のイルクジモデルの一部をオンラインショップFRIPPER’S STOREにて販売中!

買いそびれてしまったあのモデル…もしかしたらあるかもしれません。

こんにちは! ボランティアデビューしたスタッフゆきです。

2025年10月10日に大船駅近くの保育園、杜ちゃいるど園にて、3歳〜6歳の子たち45名に「海の環境保護教室」 を開催しました。

>> 続きを読む

昨年に実施したのに報告をし忘れてしまっていた活動レポート、今公開します!

こんにちは。ボランティアスタッフの KYOKO です。

2024 年11月17日に[~海の環境学習~イルカ・クジラジュニアクラブ] ビーチクリーンアップ 比べてみよう!川のごみ、海のごみ~海編~を行いました。

イルカ・クジラジュニアクラブ]は、クリーンアップやさまざまなワークショップを通して、クジラの生態や海の環境について学び、自然とのつながりを感じて未来を考えるスクール型ワークショップ。

かわさき市民公益活動助成事業として、小学4~6 年生を対象に年 4 回にわたり学びを深めていくプログラムです。今年度は 2 年目となり、昨年度に全参加してくれたキッズリーダーにも活躍してもらいながら行っています。今回はその 3 回目となります。

寒さも雨風もなく、秋のさわやかな気候に恵まれました。

鎌倉の由比ヶ浜海岸で開始時間になって挨拶をした瞬間、雲の合間から光が差して、海面が青くキラキラ輝いて、思わず「わあ~」と歓声が聞こえました。

昨年度から継続して参加してくれているキッズリーダーの親子、今回初めて参加してくれた親子など、 大人子供合わせて 16 名が参加してくれました。

ビーチクリーン前に、イルカ・クジラのポスターを見ながら、知っているイルカ・クジラについてや、聞いてみたいことなどを話しました。昨年度にこのイルカ・クジラジュニアクラブに参加し、今年度中学生になってボランティアスタッフになってくれた子が、シャチが大好きで詳しく、みんなにシャチについて話してくれました!

また、8 月のジュニアリーダー研修会でビーチクリーンをより充実させるために出た意見として「マイクロプラスチックを持ち帰る」という案を、ジュニアリーダーとともに皆さんに伝えてから、ゴミ拾いを開始しました。

海岸に流れ着いたごみの小ささを肌で感じる姿、木の枝で砂を掘って砂の中のごみを集めていく姿、ごみのたまり場を見つけてその場で拾い続ける姿、波打ち際や道側と行動範囲を広げて集める姿・・・。

みんなそれぞれが自分の目的や思いをもってじっくり拾い集めている様子が印象的でした。

親子や兄弟などで一緒に見付けながらゴミ拾いをしている様子が 多 か ったのですが、集まる時間になってもなかなか戻って来ずに人が集 まっている所があり行ってみると、そこでは砂奥から長く続くコードを一生懸命に取り出そうとしている姿が!自然に還らないこのコードをどうにかして回収したい思いで協力し合ったり、周りで応援したりしている様子があり、みんなで同じ目的を共有している一体感がありました。 最後にすぽっと抜けた時には、その場のみんなで「やったー」と 達成感を味わったのでした。

集まって、みんなで拾い集めたゴミを見合いました。プラスチックやタバコの他にも、外国の字が入ったキャップもありました。外国のゴミが日本に流れ着いていること、同じように日本のゴミも他の国に流れ着いているかもしれないこと・・・海は世界とつながっていることを感じ、このゴミの問題は世界のみんなで協力し合わなければならない課題であることも感じたのでした。

その後、ジュニアリーダーの子が SDGs クイズを皆に出題してくれたり、別のジュニアリーダーの子が昨年のごみと今年のごみの違いを伝えてくれたりして、そんな頼もしい姿もうれしかったです!そして子どもグループと大人グループに分かれて、グループディスカッション。

<子どもグループでは・・・>

・小さなゴミが、いろいろな所から飛んできたり流れたりしているのがびっくりした。

・繊維の物などが「ゴミのたまり場」にあってキリがなかった。なるべくプラスチックの物を使わないようにしたい。

・川の近くでは大きなゴミが多かったけれど、海だとゴミが小さくなることが分かった。

・テイクアウトの時に、自分で入れ物を持って「これに入れてください」と言えるようにしたい。

・小学生が参加できる「子ども会議」があって、そこで環境のこと(バイオマスプラのことなど)を言うのもいい。子どもの声を大人に聞いてもらうなど、自分で取り組んでいきたいことを考えて話してくれたり、周りの人にも伝えたいと発信者としての意識をもっていたりして、頼もしかったです。

<大人グループでは・・・>

・一見きれいに見えるビーチでも、こまかく見るとマイクロプラスチックがいっぱいあり、生き物への影響が心配。

・昨年はもっと大きなゴミがたくさんあったが、今年は少なく、小さなゴミが多かった。昨年は風の強い日だったから?今年は暑すぎて海に行っていないから?ゴミ拾いをする団体や人が増えて減ってきたから?

・ブロック塀の下には、ビニールや発泡スチロールなどの軽い物が風に飛ばされて集まっている場所があった 。ゾーンによっても違う。

・ポケットから物を取り出す時や、バーベキューや弁当箱などでうっかり袋や輪ゴムを落としたりしてしまうこともある。気を付けたい。

・最近は、輪ゴムなしの再生パックの弁当箱などもある。デザインの工夫で変えられる。

など、振り返って気を付けたいこと、社会で変えていけることなどについても意見を出し合いました。

最後に、子どもグループと大人グループで出た意見を共有しました。

初めにお伝えしたジュニアリーダー研修会の中で出た意見から、自分の拾ったゴミの中から、きれいな色のプラスチックやシーグラスなどを選んで持ち帰っていました。持ち帰った物を見てこの活動や環境のことを思い出したり伝えたりしてくれたら嬉しいな、飾りや別のすてきな物に生かされてアップサイクルされたら嬉しいなと思います。

ジュニアクラブの回を重ねるごとに子供たちの話す内容が深くなっていて、 ジュニアリーダーの子たちは、すでに知っていることについても、初参加の子たちの段階の学びを尊重している温かい空気感が愛おしかったです。こうした温かい輪を広げていけたらうれしいなと思います。

参加してくれた皆さん、ありがとうございました!

次回も楽しみにしています!

こんにちは、ボランティアスタッフのよーこです。

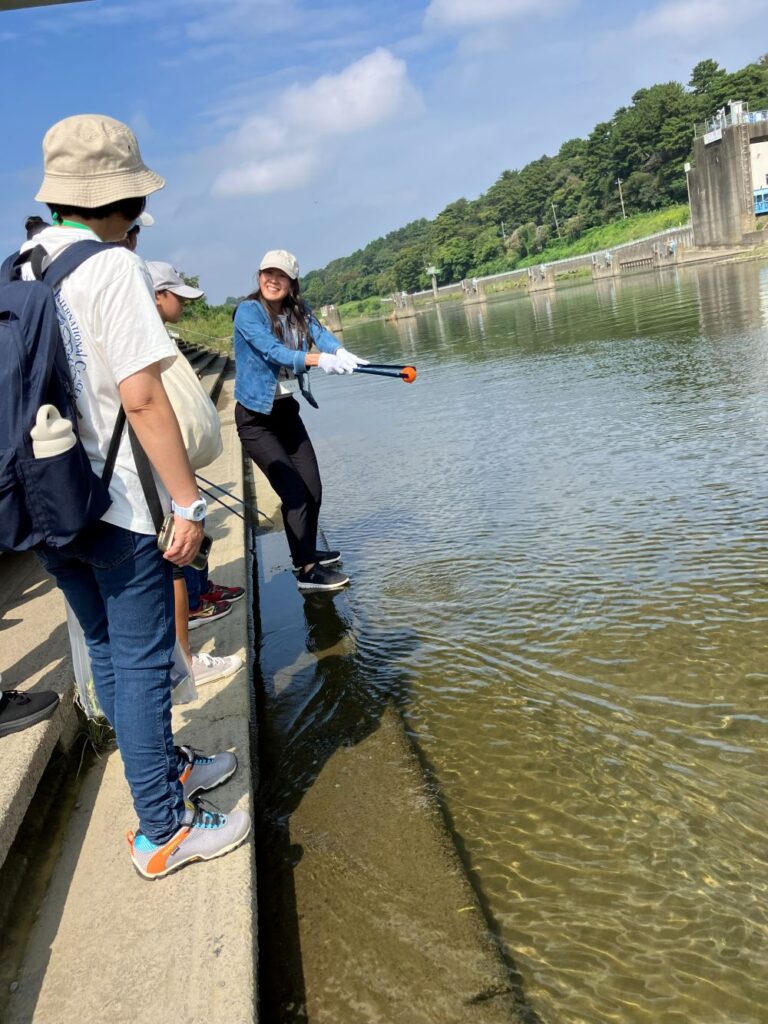

10/5(日)秋空のもと多摩川リバークリーンを行いました。お天気も良く、最高のクリー

ン日和でした。

今回は、5/24に葛西臨海公園で開催したビーチクリーンからの「クリーンイベント第二

弾」。スタッフ含め大人11名子ども3名で活動しました。

まずはウォーミングアップ。

川にもイルカがいるでしょうか?

リバークリーンにちなんで「カワイルカクイズ」を行いました。

カワイルカの特徴や、カワイルカの棲む環境は水の影響を受けていること、そして絶滅し

てしまった種もいること、を伝え、皆でカワイルカから私たちの生活のすぐそばにある川

のことを考えるきっかけになりました。

そしてマイクロプラスチックの話もしました。

実際に写真を見て海でクジラが食べてしまうとどうなるのか?写真からはたくさんのこと

が学べますね。

さぁ〜リバークリーンスタートです。

広い運動場の脇を歩きながらごみ拾い・・芝生にはいろんな幼虫がいました。「これは何

の幼虫かな?」普段見ない幼虫を見たりバッタが飛んでいたりトンボを見つけたり、自然

観察もできました。川に来てみると水が透き通っていて川底もよく見え、魚が飛び跳ねて

いました。

自然豊かな多摩川を、みんなできれいにしよう!

川の斜面は芝生が伸びて一見ごみがないように見えますが、子供たちが斜面に入っていって草をかき分けてたくさんのごみを拾ってくれました。

どうしてこんなものが?というごみもたくさん。釣り糸が長〜く伸びたまま落ちていて参

加者全員で回収したり、ジョウロの先端部分やキャンプの電灯や看板など大きなごみもあ

りました。

「どうしてこのごみがここにあるのだろう?」みんなで考えるのも楽しい時間です。

川に落ちたボール拾えるかな?みんなで協力して拾えた時はうれしかったです。

途中、町(家庭)から流れてくる水が川に流入する様子も見ることができました。「こう

やって家庭の排水が川に流れていくんだね。少し匂いもあったね」と、みんなで実際に感

じることができ、川と町のつながりを感じられたことがとてもよかったです。

運動場には、たくさんの塩タブレットのごみがありました。猛暑でスポーツをするみなさ

んが食べていたのでしょう。「きっと風などでポケットから落ちたんだね」と拾ってくれ

ました。川へ流される前に拾えてよかったです。

ごみを拾った後はみんなで拾ったごみを観察して賞をつけました。

子供たちから出た賞は、身の回りのごみ(普段の生活にとても必要なもの)がたくさん落

ちていたので「無くなったら困るで賞」。無くなったら困るから大切に使おうという想い

が込められています。

大人から出た賞は、「丸いで賞」(丸いごみ)、「さぞかし美味しかったで賞」(お菓子

のごみ)、「一匹の亀を救ったで賞」(紐のごみ)、「みんなで集めた長すぎるで賞」

(長い釣り糸)、「気をつけま賞」(プラごみ)。

みなさんのネーミングセンスが素敵でとても微笑ましい時間となりました。

ひとりでごみ拾いをしていると孤独感を感じるけどみんなでごみ拾いをすると楽しくそし

てたくさんのごみが拾えたのがよかったと、参加者みなさんの共通の感想でした。

アイサーチ クリスマス会でワイワイ楽しく♪

アイサーチ クリスマス会でワイワイ楽しく♪