「エコプロダクツ2015」に出展しました

「エコプロダクツ2015」に出展しました

12月10日から12日まで、東京ビッグサイトで開催された「エコプロダクツ2015」に出展しました。

生物多様性ゾーンでの中での出展で、生物多様性ナレッジスクエアのスタンプラリーにも参加しました。

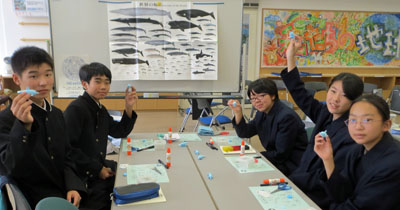

私たちのブースでは、アイサーチ海の環境学習教室のミニプログラムの中からホンモノのイルカクジラの歯やヒゲに触れる「なんだろうBOX」、日本近海にいるイルカクジラを25種調べられる「Tシャツミュージアム」などを展示、石けんや手ぬぐいなど環境にやさしい商品の販売を行ったりしました。

学校の社会科見学で来てくれた子どもたちのグループも多く、あらかじめ質問を用意してくれたりして、メモを取りながら熱心に話を聞いてくれました。

今年は平日にシニアの方も多くお立ち寄りくださり、「中々こんなに詳しくお話することないから、楽しかった」と言ってくださる方もいて、スタッフもとても嬉しかったです。

学校の先生や施設の方も訪れてくださって、またアイサーチの活動現場が増えるかもしれません。

金曜日には、来年2月に開催するワークショップ「ねんどで作るザトウクジラ」の講師を務める成田さんがザトウクジラ作りの実演をしてくれました。

多くの方が興味津々で見ていかれました。

まだ募集中ですので、ご興味のある方はお早目にお申込みください。

三日間の会期中、日替わりでたくさんのボランティアがブースの運営を支えてくれ、みんなの力でたくさんの方にお話をすることができました。

これからも、「いつまでもイルカクジラに出会える地球であるために」、さまざまな機会で多くのみなさんにメッセージを伝えていきたいと思います。