アイ

ボランティア歴

7年(2025年時点)

ICERCに入ったきっかけ

イルカやクジラに関わる活動がしたい、何か一歩踏み出すきっかけがほしい。

そんな思いから、アイサーチのWebサイトを見つけて、思い切ってメールを送りました。

イルカ・クジラを好きになったきっかけ

子どもの頃から…というわけではなく、きっかけは大学時代。ライブ遠征の翌日に訪れた「八景島シーパラダイス」で「ドルフィンファンタジー」のイルカたちがとても幻想的で心を奪われました。その光景を絵にしたい!と思ったのが、イラストを描き始めた最初のきっかけです。

当時は、イルカを「アート」として見ていたと思います。

それから時が経ち、フリーランスとして仕事の幅を広げたいと考え、海の生き物をテーマにしたイラスト、グッズ制作を決めました。

そのとき参加した、ホエールアーティスト・あらたひとむさん主催のオフ会で、イルカやクジラに詳しい人たちと出会い(アイサーチの方にもここで出会いました)、翌日には図書館で彼らの生態を調べ始めていました。

気づけば、人生が大きく変わるように、海洋生物専門のイラストレーターとしての道を歩んでいました。

アイサーチの活動の中で思い出に残ったこと

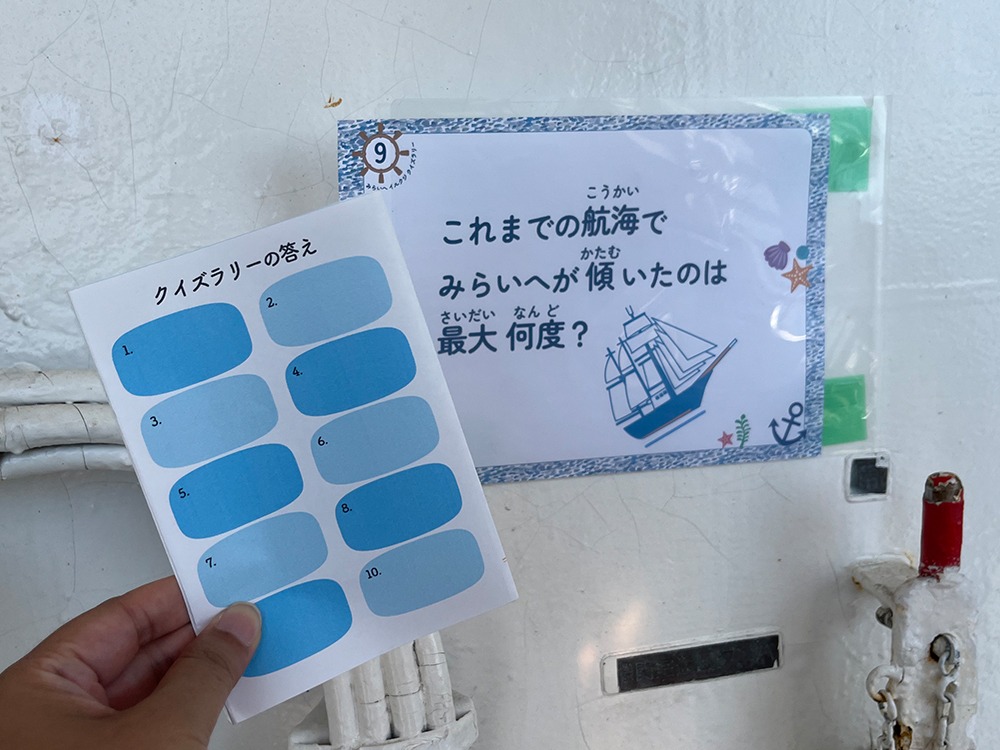

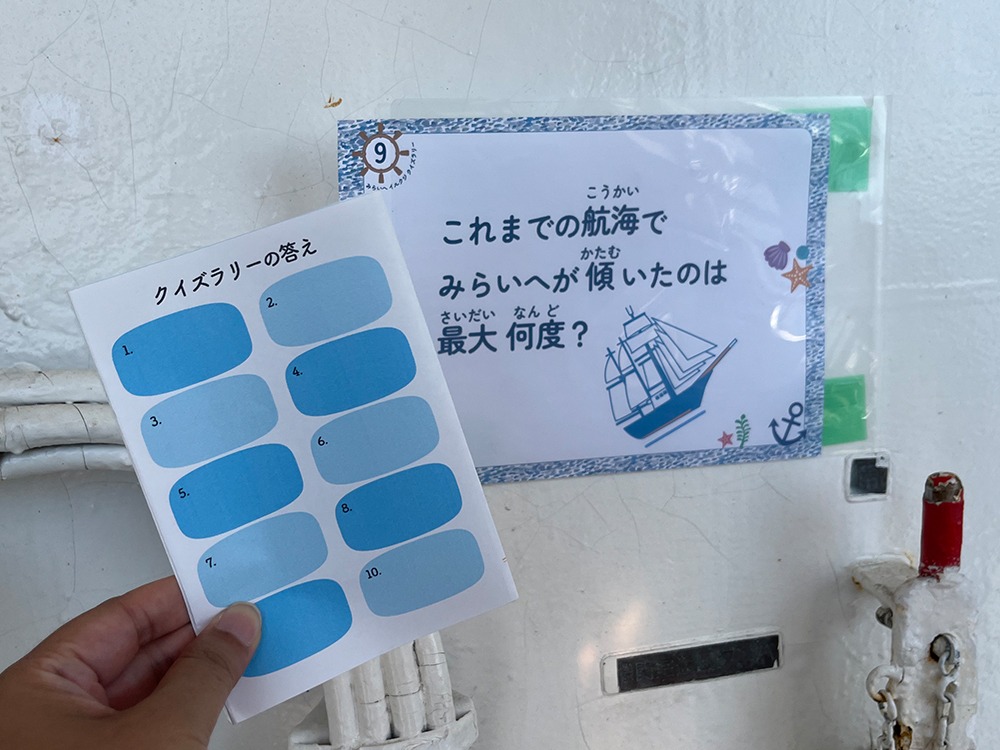

アイサーチのみなさんとぐっと距離が縮まったのは、「帆船みらいへ」のイベントでした。

それまでメンバーとは敬語で話すことが多かったのですが、このイベントをきっかけに、「たかちゃん」「めぐちゃん」とあだ名で呼び合える関係に。初めて立ち上げメンバーとして関わったイベントでもあり、準備は大変でしたが、たくさんの方が参加してくれて、スナメリにも会うことができました。

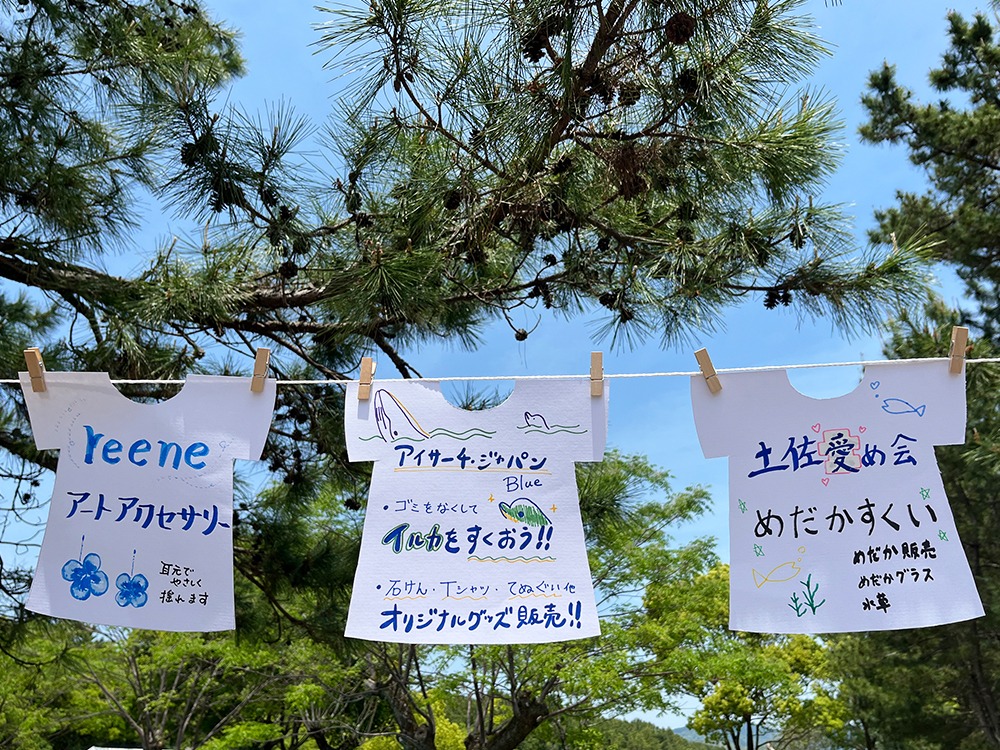

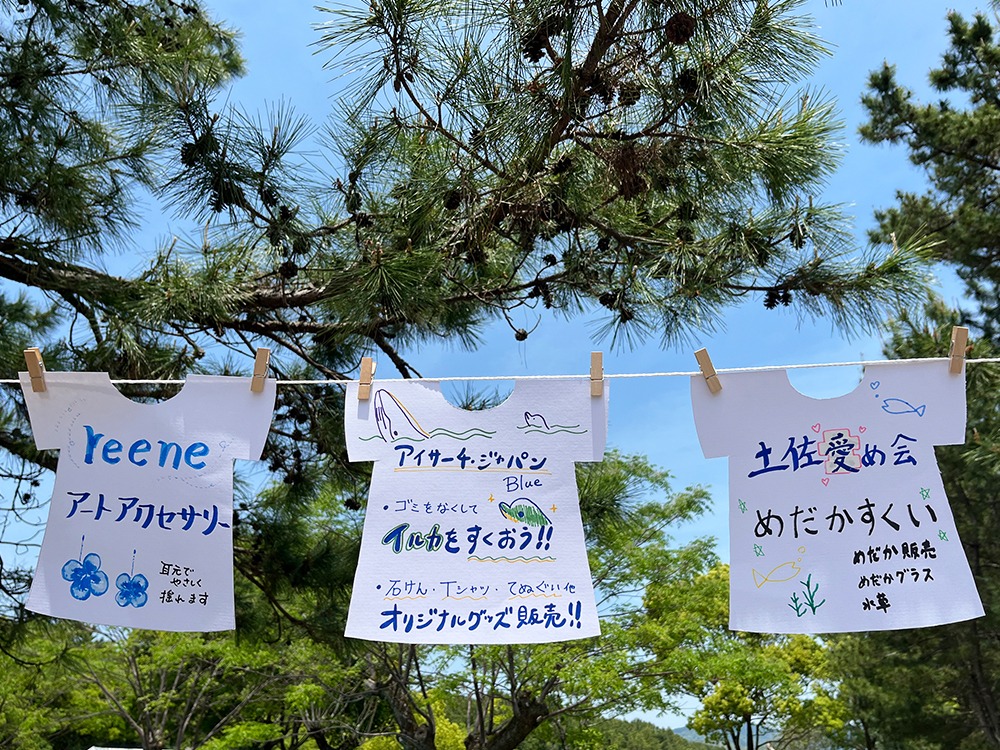

もうひとつの思い出は、黒潮町の「Tシャツアート展」です。2019年に初めて参加して以来、黒潮町が大好きになりました。

今年(2025年)も行くことができて、本当に嬉しかったです。

ダイスケ

ボランティア歴

6年(2025年時点)

ICERCに入ったきっかけ

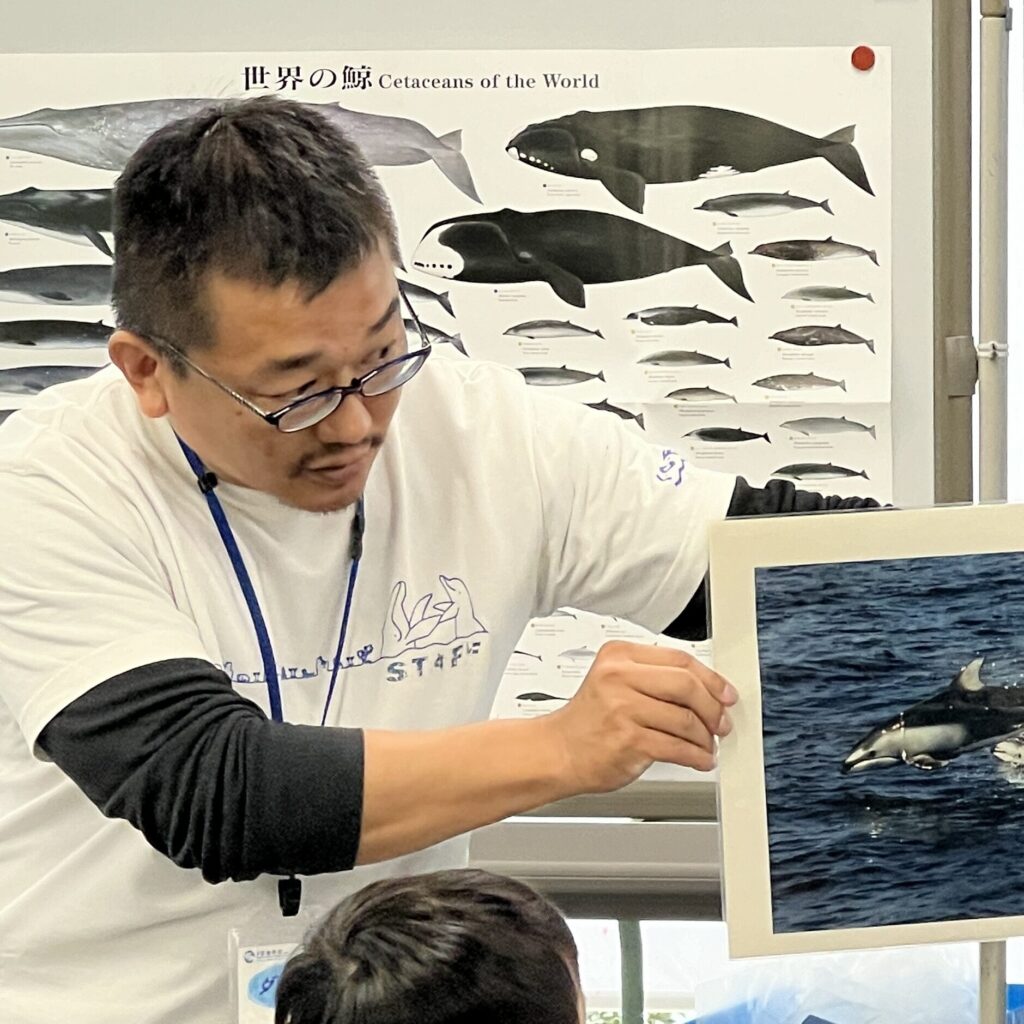

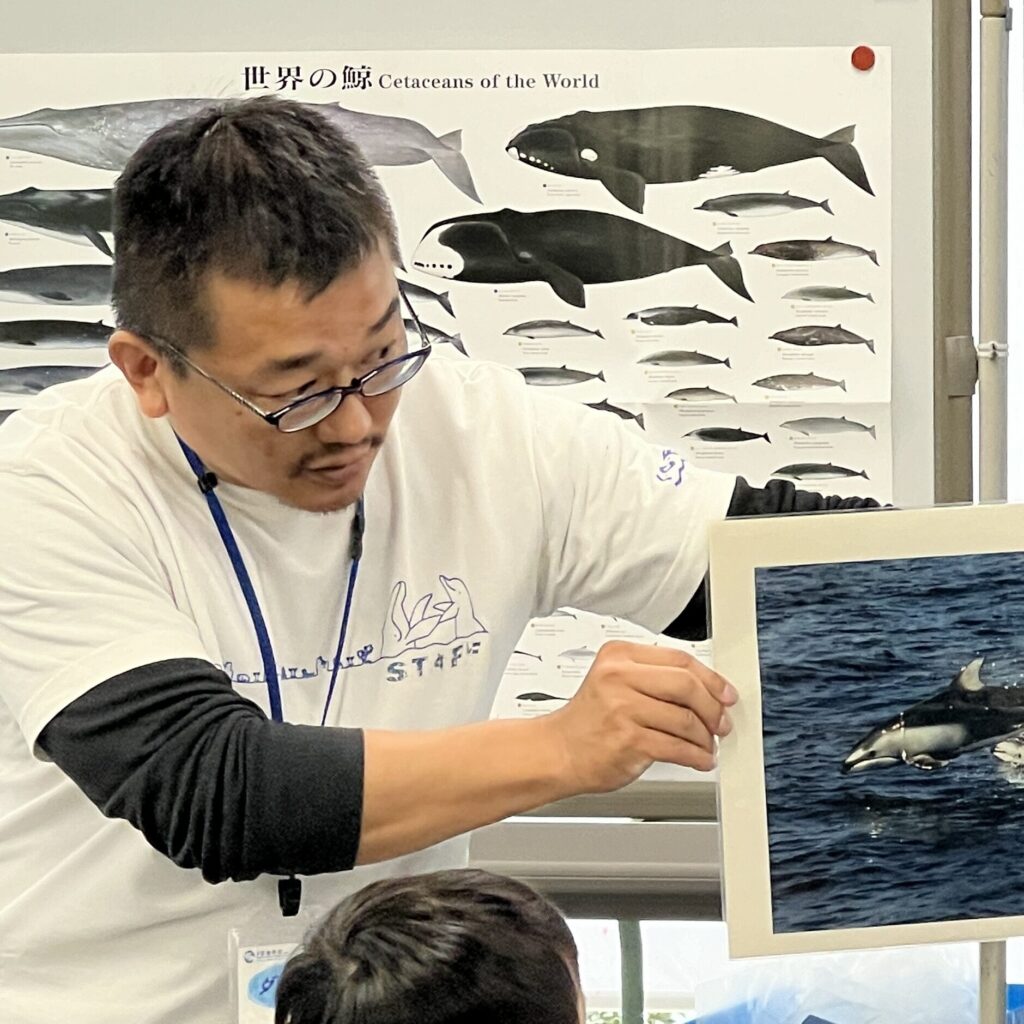

板橋区の環境学習施設でアイサーチのワークショップを目の当たりにしたときに、わかりやすく、楽しく海の環境のことを伝えていると思ったのと同時に、自分にも活動内容が合っていたので、ボランティアになりました。

こんにちは。元ドルフィントレーナーのダイスケです。関東の水族館で5年、パラオのイルカ体験施設で3年半働いていました。アイサーチと出会って10年近くになります。出会いは板橋区の環境学習施設で環境学習指導員をしていた自分が、アイサーチに夏休みのワークショップを依頼したのが始まりでした。最初の印象はしっかりとプログラムができていて、楽しく環境問題を伝えている団体だなと思いました。

それからはしばらく、疎遠になっていましたが、少し時間に余裕ができ、「もう一度、環境問題、環境教育に関わりたい」と思ったときに一番初めに思い浮かんだのが、アイサーチでした。特にねんどでイルカをつくるのワークショップはイルカの体を知り、生態を知り、それから海洋のことを考えられるとってもいい教材だと思いました。板橋の環境学習施設では「知る」、「考える」、「行動する」が環境学習の基本でした。それがしっかりできる教材だなと。

今、自分は科学教材の出版関係の仕事をしています。今まで、転職を何度かしてきましたが、一貫して、生き物、生物の環境に関わることをしてきたいと思っていました。科学全般の教育教材開発やワークショップ、動画制作などいろいろな仕事をしています。YouTube動画や実験ショー出演もしたりしています。今までの仕事の経験はもちろん、アイサーチでボランティアさせてもらった経験も十分生かせています。思い返すとずっと、サイエンスコミュニケーターのような仕事をしてきたのかもしれません。しかし、このような仕事がゴールではなく、目標はみんながいきものを大切にし、敬う世界になってもらいたいと思いながらボランティア活動をしています。

「好きな動物は?」と聞かれると、いつも回答に困ってしまいます。なぜなら、生き物すべてのつながりが大事だと思っているからです。でも、イルカがみんなに与える影響は、ほかのどの動物よりも力があるなと思っています。イルカが嫌いという人をほとんど聞いたことがありません。そのイルカが持つ魅力を通して、すべてのいきものが幸せに暮らせるためにみんなと一緒に活動していきたいと思っています。これからよろしくお願いします!

よーこ

ボランティア歴

1年(2025年時点)

ICERCに入ったきっかけ

アイサーチのイルカとクジラそして自然とのつながりを学び伝える活動にとても心を惹かれました。いつまでもイルカ・クジラと出会える地球という想いもとても共感しています。実際に子どもたちと一緒にイルカ・クジラへの理解を深めて海から自然について考える活動は楽しくさらにイルカ・クジラ、海のいきものへの愛が深まっています。素敵な仲間との出会いもありこれからの活動も楽しみにしています。

海が大好きです。

海にもたくさんの命がある。

この広い深い海で私の大好きなクジラやイルカや海の生き物たちが生きていると思うと、海の中の世界にとても惹かれます。

「同じ地球に生きるクジラやイルカはどうして?海にいるの?」

小さい頃から、クジラがゆったりと海を旅している姿やイルカが自由に泳いでいる姿を見るたびに、海の不思議な魅力を感じていました。

私と同じように海に心惹かれる人はたくさんいると思います。

海に来ると、波の音や砂の感触や風の匂いや波の打ち寄せるリズムに心地よさを感じます。クジラやイルカと近くで会って彼らの鼓動を感じた時に、とても幸せな気持ちになりました。海で暮らす彼らと陸で暮らす私たち人間は、住む世界は違うけれども想いは同じ。この地球で生きる喜びを全身で表現している。

水面に出て呼吸をする時にとても親近感を感じました。同じ地球に住む仲間に会えたととても感激しました。

大好きな海の生き物も、陸で生きる生き物たちも、みんなでこの地球を謳歌しよう。

私は美しい地球美しい海を守っていきたいです。

気候変動など、海が少しずつ傷ついてきているのを感じます。

海を身近に感じる環境にいる私は、ビーチクリーンをさせてもらっています。

海を感じながらゴミ拾いをしているととても楽しくなります。そして気づくときれいになっている、最高の活動です。

未来への優しい一歩になると信じています。

海は私たちと繋がっている。私たちも、水とともに生活しています。

私は海を思い浮かべて、クジラの潮吹きやイルカがリズミカルに泳ぐ姿を思い描くたびに自然と笑顔になります。

私たち人間も自然と調和して生きていきましょう。

海について学び伝えていくことも大事だと思います。

今日もどこかの深い海でクジラが泳いでいます。イルカは光を浴びて跳ねているかもしれません。

ひとりひとりの海を想う気持ちが優しく広がっていきますように。

クジラやイルカが大好きな子供達が、これからも地球でたくさんの海の生き物と出会えますように。

ICERC Japanの活動を支えるのは、たくさんの人の「イルカ・クジラや海の自然を大切にしたい」という想い。企画・運営・イベント実施などは、同じ想いを持った年齢も立場もちがう仲間たちがチカラを合わせて行っています。

ボランティアに参加しようと思ったきっかけや活動への想いを聞いてみました。

(それぞれの画像をクリックすると記事を読むことができます)

ダイスケ

ダイスケ

すべてのいきものと共存共栄できる世界になってほしい

アイ

アイ

イルカやクジラに関わる活動がしたい、一歩踏み出すきっかけがほしい

よーこ

よーこ

ひとりひとりの海を想う気持ちが優しく広がっていきますように

ボランティアに興味のある方へ

「イルカ・クジラのために何かしたい」という想いと「仲間でチカラを合わせる」気持ちがあれば、特別な経験やスキルは必要ありません。

自然環境を考える入り口を一緒につくりませんか?

まずはお気軽にお問い合わせください。

ドルフィンスマイル

オーナー あんりさん

あんりさんが、野生のイルカに興味を持ったのは、オリンピック選手の女性がバハマのイルカと泳いでいる写真集を見て「こんな女性になりたい!」と思ったのが始まりです。野生のイルカと泳ぎたくてオーストラリアならば出来るのではと海外まで行ってみたのですが、餌付けされているイルカだったり、上から見るだけだったり・・・思い描いていたのとは違いました。帰国後、日本でもイルカと泳げる三宅島や御蔵島のことを知り「私がやりたかったのはこれ!」と、東京都自然ガイドの勉強をして認定を取得し、三宅島でガイドとして働き始めました。

能登島のイルカのことを知ったのは、自然ガイドの講習でのこと。講習には様々な先生が来られていて、その中で能登のイルカを研究している先生が「能登島ではドルフィンスイムはあるが地元のガイドが定着しておらず、来た人が好き勝手にジェットスキーで追いかけ回したり、浮き輪で入って泳いで行ったりそこらに路駐したりしてしまってる」と指摘されていました。能登島では、三宅島や御蔵島のように条例やルールが定まっているわけではなく、海にいる生き物や海の危険などについて説明するガイドがいない状況でドルフィンスイムが行われていることを知りました。

遠くに行かなくても、本州でもミナミハンドウイルカと泳げる場所があることに感激したと同時に、そのような現状を何とかしたいと思い、能登へ移住。

それからは、イルカや海の生き物のこと、ルールや気をつけなければいけないことをもっとしっかり伝えながらドルフィンスイムをやりたいという思いで、地元の船長さんたちにもルールがない中でやることの危険や、他の地域でドルフィンスイムがどんなふうに行われているのかなどを10年かけて伝えてきました。そして2014年、ついにドルフィンスマイルをオープンさせることができたのです。

編集後記

お店ができるまでは、港にテントやタープを張って着替えてポリタンクのシャワーを使ってやっていたそうなのですが、テントやタープというのは強風が吹けば飛んで行ってしまうこともあるし、毎度組み立てや後片付けをするのも一苦労です。水が入った重いポリタンクも、一つや二つじゃないのにそれを持って移動したりはそう簡単ではありません。それでもずっとやり続けていたと話を聞いて、大変さが分かるのでびっくりしました。

文:sao

⭐︎FLIPPER 185号に掲載では、本編として、能登島のイルカたちの様子やドルフィンスマイルの取り組みを紹介しています。

イルカやクジラに関わる活動がしたい、一歩踏み出すきっかけがほしい(アイ)

イルカやクジラに関わる活動がしたい、一歩踏み出すきっかけがほしい(アイ)